Scrum und OKR werden in agilen Organisationen häufig gemeinsam betrachtet, da beide Orientierung in dynamischen Märkten schaffen. In der Produktentwicklung oder in Innovationsprojekten besteht der Wunsch, sowohl die strategische Richtung als auch die operative Umsetzung klar im Blick zu behalten.

OKR, ein Zielsystem zur Definition von Unternehmenszielen, liefert langfristige Orientierung. Scrum, ein agiles Prozess-Framework, strukturiert die konkrete Arbeit in klaren Zyklen.

Gemeinsam bieten sie Teams sowohl Richtung als auch Struktur im Alltag. Damit stellt sich die zentrale Frage: Handelt es sich um konkurrierende Ansätze oder um eine sinnvolle Ergänzung?

Grundlagen – OKR als Zielsystem

OKR steht für Objectives and Key Results, auf Deutsch Ziele und Schlüsselergebnisse. Das Zielsystem verbindet ambitionierte Zielsetzungen mit messbaren Ergebnissen. Ein Objective beschreibt ein qualitatives Ziel, während Key Results den Fortschritt mit Zahlen sichtbar machen.

Dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass Teams nicht nur wissen, was sie erreichen wollen, sondern auch, woran Erfolg gemessen wird. Unternehmen, die die

OKR Methode einführen möchten, legen damit die Grundlage für mehr Klarheit und Fokussierung.

In jungen Unternehmen mit Produktentwicklung ebenso wie in etablierten Organisationen helfen OKR, Prioritäten zu setzen und Transparenz zu schaffen. Sie wirken wie ein Kompass, der Orientierung gibt und Motivation durch ambitionierte Ziele fördert.

Grundlagen – Scrum im Überblick

Scrum ist ein agiles Framework, das den Prozess der Produktentwicklung in wiederholbare Zyklen strukturiert. Zentrale Rollen sind Product Owner, Scrum Master und Entwicklungsteam. Ergänzt werden sie durch Arbeitsergebnisse wie Product Backlog, Sprint Backlog und das fertige Inkrement, also das Resultat eines Sprints.

Im Mittelpunkt steht der Sprint, ein Zeitfenster von meist zwei bis vier Wochen, in dem klar definierte Aufgaben umgesetzt werden. Regelmäßige Meetings wie Daily Scrum oder Sprint Review schaffen Transparenz und ermöglichen schnelle Anpassungen.

So entsteht ein klarer Arbeitsrhythmus. Scrum Framework bietet weniger strategische Richtung, sondern vor allem Struktur für die operative Arbeit.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede – Strategie trifft Umsetzung

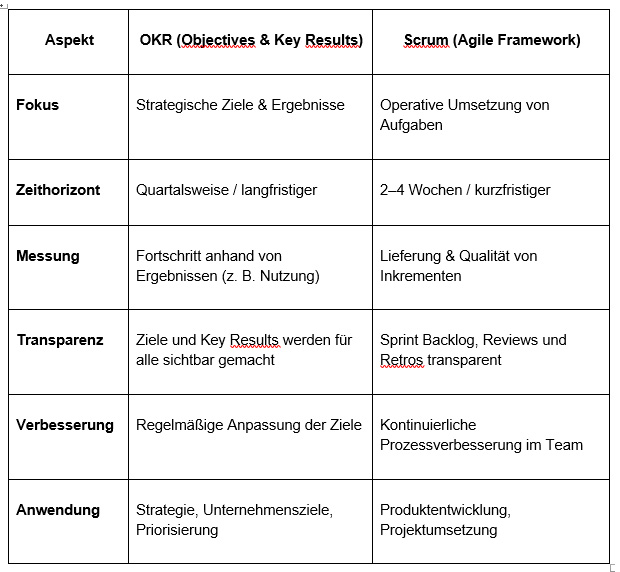

Scrum und OKR unterscheiden sich vor allem durch ihren Fokus. Während OKR die strategische Ausrichtung und langfristige Ziele betonen, kümmert sich Scrum um die konkrete Umsetzung in kurzen Iterationen. Auch die Zeiträume sind verschieden: OKR werden meist quartalsweise definiert, um Planungssicherheit zu schaffen. Scrum arbeitet dagegen in zwei- bis vierwöchigen Sprints, die schnelle Anpassungen ermöglichen.

Beide Systeme nutzen Kennzahlen, jedoch mit unterschiedlichem Anspruch: OKR messen Fortschritt anhand von Ergebnissen wie Produktnutzung, Scrum überprüft Lieferfähigkeit und Qualität. Gleichzeitig teilen beide Transparenz und kontinuierliche Verbesserung. So ergänzen sich Strategie und Umsetzung sinnvoll in Organisationen wie Softwareentwicklung oder Marketing.

Um die Beziehung zwischen Scrum und OKR noch klarer zu machen, lohnt sich ein direkter Vergleich:

Praxisintegration – wie Scrum-Teams OKR sinnvoll einsetzen

Die Verbindung von OKR und Scrum gelingt, wenn klare Bezüge zwischen Sprint-Zielen und strategischen Objectives hergestellt werden. Ein Team kann beispielsweise ein Objective wie "Nutzerbedürfnisse besser verstehen“ verfolgen, während ein Sprint-Ziel die Umsetzung einer neuen Feedback-Funktion darstellt.

OKR dienen dabei als Kompass, Scrum als Taktgeber für die Umsetzung. Eine enge Abstimmung entsteht, wenn Sprint Backlogs auf die Key Results, also messbare Schlüsselergebnisse, einzahlen. So lassen sich Prioritäten besser steuern und Erfolge nachvollziehbar dokumentieren.

Auch Retrospektiven und Reviews bieten Reflexionspunkte, um Fortschritte zu prüfen. In der Praxis entsteht dadurch keine Doppelarbeit, sondern eine abgestimmte Verbindung von Strategie und Umsetzung.

Chancen und Risiken – Doppelstrukturen vermeiden, Mehrwert nutzen

Die gleichzeitige Nutzung von Scrum und OKR eröffnet

Startups Chancen, kann aber auch Risiken bergen. Positiv ist die gestärkte Transparenz: Strategische Ziele werden durch OKR sichtbar, während Scrum die Umsetzung nachvollziehbar macht. Damit steigt die gemeinsame Ausrichtung im gesamten Team.

Neben diesen Vorteilen zeigen sich mögliche Stolpersteine. Risiken entstehen, wenn Strukturen doppelt laufen, etwa durch parallele Planungsrunden oder widersprüchliche Prioritäten. Dies führt leicht zu Mehraufwand statt Klarheit.

Entscheidend ist, beides bewusst zu verbinden, statt Methoden unkoordiniert nebeneinander bestehen zu lassen. So entstehen keine Doppelstrukturen, sondern ein ergänzendes System, das Orientierung und Umsetzung reibungslos kombiniert und langfristig mehr Nutzen bringt.

Fazit – Ergänzung statt Konkurrenz

Scrum und OKR wirken auf den ersten Blick wie konkurrierende Frameworks, verfolgen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. Während Scrum den Takt für die operative Arbeit vorgibt, liefert OKR die strategische Richtung. Richtig kombiniert entsteht eine wirksame Ergänzung, die langfristige Ziele mit kurzfristiger Umsetzung verbindet. Risiken wie Doppelstrukturen lassen sich durch klare Abstimmung minimieren.

Am Ende ergibt sich kein doppeltes System, sondern eine stärkere Einheit aus Strategie und Praxis. Damit sind Scrum und OKR keine Konkurrenten, sondern Partner im agilen Arbeiten und in der Produktentwicklung.

https://unsplash.com/de/fotos/person-die-an-whiteboard-schreibt-iW9oP7Ljkbg